Стрелковое оружие

Вооружение

Авиация

Корабли

Календарь событий

История

Биографии

Публикации

Познавательное

Достопримечательности России

Первая помощь

Ордена и медали

Тесты

Биографии

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ч

Ш

Э

Ю

Я

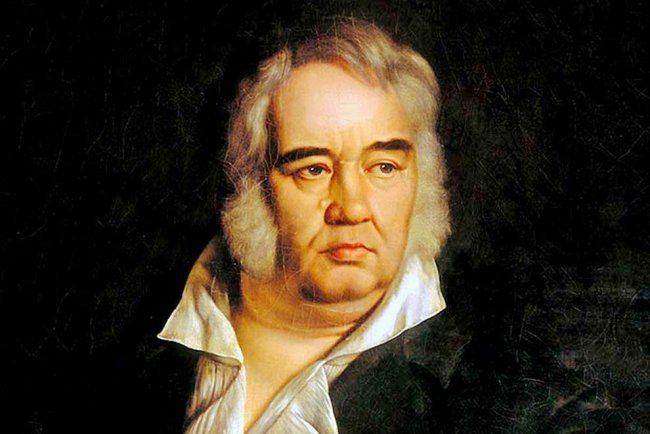

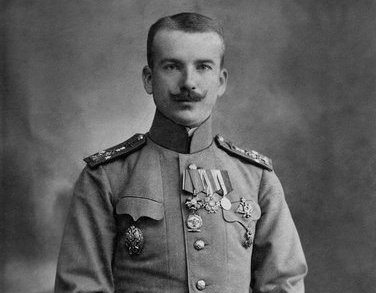

Лазарев Михаил Петрович

ЛазаревМихаил Петрович – российский мореплаватель, один из 2 первооткрывателей Антарктиды, ученый. На счету русского мореплавателя несколько сложнейших экспедиций, кругосветное путешествие и открытие далекой Антарктиды. Выдающийся исследователь, талантливый ученый и кавалер высоких государственных наград стал одним из основателей Новороссийска и командующим Черноморским флотом.

![]()

Михаил Лазарев родился 14 ноября 1788 г. во Владимире в дворянской семье. С детских лет мечтал стать моряком, поэтому отец определил его в Морской кадетский корпус в Петербурге.

Михаил оказался талантливым моряком и в возрасте пятнадцати лет юного гардемарина откомандировали в Англию для продолжения учебы и прохождения стажировки в британском флоте. Плавания по Средиземному и Северному морям и Атлантическому океану, многочисленные стычки с пиратами закалили юношу и позволили приобрести необходимые навыки. Это была отличная школа для начинающего мореплавателя. В 1808 году Михаил Петрович Лазарев вернулся в Россию опытным моряком.

С 1808 по 1813 годы Лазарев служил на Балтийском флоте сначала мичманом, потом лейтенантом. В это время Россия вела активные военные действия на фронтах русско-шведской войны 1808-1809 годов и Отечественной войны 1812 года. Будущий русский флотоводец получил начальный опыт морских сражений с опытным и хорошо вооруженным противником.

В 1813 году Русско-Американская промышленная компания обратилась в Российское военно-морское министерство с просьбой рекомендовать капитана для нового корабля "Суворов". В те годы Аляска принадлежала России, суда компании совершали регулярные торговые рейсы в Петербург.

Молодой лейтенант был назначен командиром судна и совершил успешное плавание из Петербурга до Аляски и обратно. В этом рейсе совершено первое географическое открытие в биографии адмирала Лазарева Михаила Петровича.

В южной части Тихого океана, в районе островов Кука, в 300 километрах от острова Нассау экипаж "Суворова" обнаружил и исследовал группу островов, получивших название Атолл Суворова.

Кругосветное плавание и открытие шестого континента

В двадцатые годы девятнадцатого века в России готовится новое кругосветное путешествие. По совету Ивана Крузенштерна руководителем экспедиции назначают авантюрного и грамотного офицера Фаддея Беллинсгаузена. Его заместителем назначен не менее грамотный, но спокойный и рассудительный Михаил Лазарев.

Цель экспедиции была обозначена, как "поиск шестого континента". В те годы материк был не более чем легендой: в 1773 году знаменитый морской капитан Джеймс Кук безуспешно попытался приблизиться к нему, после чего заявил, что "Антарктида либо не существует, либо недостижима".

В июне 1819 года из Кронштадта на поиски загадочного континента направились шлюпы "Мирный" и "Восток".

Фаддей Беллинсгаузен принял командование "Востоком". В то время ему было сорок лет, а позади у него был почти тринадцатилетний опыт морских путешествий, в том числе и по северным морям.

Шлюпом "Мирный" командовал тридцатилетний мореплаватель Михаил Петрович Лазарев. За его плечами было шестнадцать лет службы на кораблях британского и русского флотов. Немалый опыт он получил и в своем первом кругосветном путешествии.

Этим блестящим русским морским офицерам суждено было открыть последний не обнаруженный к тому времени континент на планете.

16 января 1820 года экспедиция Беллинсгаузена доказала, что Кук ошибался. Первым увидел покрытый льдом берег Антарктиды Михаил Петрович Лазарев. Экспедиция вышла к материку в районе современного побережья Принцессы Марты. Второй раз моряки мельком увидели землю ледяного континента 21 января. Высадиться на материк не удалось из-за обрывистых ледяных скал, с которых в океан постоянно обрушивались ледяные глыбы.

Суда обогнули континент, чтобы определить границы и координаты материка. Экспедиция несколько раз пересекала Южный полярный круг. К марту, при неуклонном постепенном снижении температуры и прибрежных вод, увеличивалось накопление льда у берегов Антарктиды, и плавание было сначала трудным, а затем стало просто невозможным. Корабли экспедиции направились в Австралию.

Это было второе кругосветное плавание в биографии адмирала Лазарева, на этот раз в антарктических водах. Исследования продолжились в Тихом океане. Экспедиция исследовала архипелаг Туамоту, на котором было открыто двадцать девять островов. Все они получили название в честь выдающихся государственных и военных деятелей Российской империи.

В сентябре 1820 года экспедиция вернулась к берегам Антарктиды и возобновила ее изучение. После этого были изучены Южные Шетландские острова. Исследования были закончены в июле 1821 года. Экспедиция Беллинсгаузен-Лазарева направилась в Кронштадт.

Подвиг Лазарева в Средиземном море

В 1826 году Лазарева назначили командовать эсминцем "Азов". Год спустя он возглавил эскадру, отправленную в Средиземное море для борьбы с турецким флотом. Греция, которая была оккупирована Турцией, пыталась изгнать турок, а Россия, Великобритания и Франция направили свои флоты, чтобы помочь ей.

8 октября эскадра подошла к греческим берегам и отправила к турецкому командованию послов на переговоры в надежде на перемирие. Однако надежды оказались бесплодными: турки послов казнили и начали военные действия.

Наваринская битва Лазарева

Наваринская битва 1827 года – одна из самых эпических страниц в истории российского флота и биографии адмирала Лазарева. Эсминец атаковали сразу пять вражеских кораблей. В первые минуты боя "Азов" серьезно повредил 80-пушечный турецкий корабль, а затем уничтожил остальных атакующих один за другим, после чего бросился на поддержку союзников. В этом бою и командир, и экипаж проявили большое мужество. Англичане, ставшие свидетелями героизма экипажа "Азова" признали, что ни один британский корабль не сражался так даже в Трафальгарской битве.

К концу дня турки остались практически без флота. Основная заслуга в разгроме турецкого флота принадлежала русским морякам. "Азов" имел 153 пробоины в корпусе и потерял все мачты. В письме своему другу Лазарев признался: "Я понятия не имею, как я вышел живым". За победу Михаил Петрович получил звание контр-адмирала. Экипаж "Азова" получил высшую военно-морскую награду Российской Империи – Георгиевское знамя. Награды Лазареву за этот бой вручили правительства Греции, Франции и Великобритании.

Последняя битва и назначение главнокомандующим Черноморским флотом

Война продолжалась с 1828 по 1829 год. Лазарев командовал российской эскадрой, которая блокировала пролив Дарданеллы. После подписания мирного договора 1829 года эскадра вернулась Кронштадт, не заходя в иностранные порты.

В 1832 году Лазарев возглавил штаб Черноморского флота, а через год вынужден был воевать на той же стороне, что и турки. Оккупированный Египет восстал против Турции, и Николай I решил поддержать своего бывшего врага. Конечно, не безвозмездно, а в обмен на некоторые уступки с турецкой стороны С помощью Черноморской эскадры под командованием вице-адмирала Лазарева египетское восстание было подавлено. Российская империя получила двадцать лет мира с Турцией, открытие проливов Босфор и Дарданеллы для прохода российских военно-морских судов, запрет на проход в Черное море военным кораблям иностранных государств и контроль над кавказским регионом. Российская империя контролировала турецкие проливы вплоть до 1841 года.

После возвращения Михаилу Петровичу Лазареву присвоили звание адмирала и назначили главнокомандующим Черноморского флота. В этой должности он прослужил восемнадцать лет, исполняя также обязанности военного губернатора Севастополя и Николаева.

Личная жизнь Михаила Лазарева

В один из своих редких визитов в Петербург Михаил Петрович случайно встретил молодую дочь другого отставного лейтенанта - Екатерину фон дер Флитт, которая была на 24 года младше супруга. Знакомство сильно его поразило, и на следующий день Лазарев отправился к отцу девушки просить ее руки. Через несколько дней все было улажено и двое счастливо связали себя узами брака. У Екатерины Тимофеевны и Михаила Петровича было пятеро детей.

Умер Михаил Петрович Лазарев 23 (11) апреля 1851 г. в Вене. Прах адмирала доставлен на Родину и похоронен в Севастополе, в крипте Владимирского Морского собора.

За выдающиеся заслуги Михаил Лазарев был награжден: Орден Святого Георгия 4-й степени, Орден Святого Владимира 1-й, 2-й, 3-й, 4-й степени, Орден Святого Андрея Первозванного, Орден Белого орла, Орден Святого Александра Невского, Командорский крест ордена Спасителя, Орден Бани, Орден Святого Людовика.

Литература: А. О. Бауман. "Русские бывшие деятели. Сборник портретов замечательных лиц прошлого времени с краткими биографическими очерками. Том II". 1878 г.

Михаил Лазарев родился 14 ноября 1788 г. во Владимире в дворянской семье. С детских лет мечтал стать моряком, поэтому отец определил его в Морской кадетский корпус в Петербурге.

Михаил оказался талантливым моряком и в возрасте пятнадцати лет юного гардемарина откомандировали в Англию для продолжения учебы и прохождения стажировки в британском флоте. Плавания по Средиземному и Северному морям и Атлантическому океану, многочисленные стычки с пиратами закалили юношу и позволили приобрести необходимые навыки. Это была отличная школа для начинающего мореплавателя. В 1808 году Михаил Петрович Лазарев вернулся в Россию опытным моряком.

С 1808 по 1813 годы Лазарев служил на Балтийском флоте сначала мичманом, потом лейтенантом. В это время Россия вела активные военные действия на фронтах русско-шведской войны 1808-1809 годов и Отечественной войны 1812 года. Будущий русский флотоводец получил начальный опыт морских сражений с опытным и хорошо вооруженным противником.

В 1813 году Русско-Американская промышленная компания обратилась в Российское военно-морское министерство с просьбой рекомендовать капитана для нового корабля "Суворов". В те годы Аляска принадлежала России, суда компании совершали регулярные торговые рейсы в Петербург.

Молодой лейтенант был назначен командиром судна и совершил успешное плавание из Петербурга до Аляски и обратно. В этом рейсе совершено первое географическое открытие в биографии адмирала Лазарева Михаила Петровича.

В южной части Тихого океана, в районе островов Кука, в 300 километрах от острова Нассау экипаж "Суворова" обнаружил и исследовал группу островов, получивших название Атолл Суворова.

Кругосветное плавание и открытие шестого континента

В двадцатые годы девятнадцатого века в России готовится новое кругосветное путешествие. По совету Ивана Крузенштерна руководителем экспедиции назначают авантюрного и грамотного офицера Фаддея Беллинсгаузена. Его заместителем назначен не менее грамотный, но спокойный и рассудительный Михаил Лазарев.

Цель экспедиции была обозначена, как "поиск шестого континента". В те годы материк был не более чем легендой: в 1773 году знаменитый морской капитан Джеймс Кук безуспешно попытался приблизиться к нему, после чего заявил, что "Антарктида либо не существует, либо недостижима".

В июне 1819 года из Кронштадта на поиски загадочного континента направились шлюпы "Мирный" и "Восток".

Фаддей Беллинсгаузен принял командование "Востоком". В то время ему было сорок лет, а позади у него был почти тринадцатилетний опыт морских путешествий, в том числе и по северным морям.

Шлюпом "Мирный" командовал тридцатилетний мореплаватель Михаил Петрович Лазарев. За его плечами было шестнадцать лет службы на кораблях британского и русского флотов. Немалый опыт он получил и в своем первом кругосветном путешествии.

Этим блестящим русским морским офицерам суждено было открыть последний не обнаруженный к тому времени континент на планете.

16 января 1820 года экспедиция Беллинсгаузена доказала, что Кук ошибался. Первым увидел покрытый льдом берег Антарктиды Михаил Петрович Лазарев. Экспедиция вышла к материку в районе современного побережья Принцессы Марты. Второй раз моряки мельком увидели землю ледяного континента 21 января. Высадиться на материк не удалось из-за обрывистых ледяных скал, с которых в океан постоянно обрушивались ледяные глыбы.

Суда обогнули континент, чтобы определить границы и координаты материка. Экспедиция несколько раз пересекала Южный полярный круг. К марту, при неуклонном постепенном снижении температуры и прибрежных вод, увеличивалось накопление льда у берегов Антарктиды, и плавание было сначала трудным, а затем стало просто невозможным. Корабли экспедиции направились в Австралию.

Это было второе кругосветное плавание в биографии адмирала Лазарева, на этот раз в антарктических водах. Исследования продолжились в Тихом океане. Экспедиция исследовала архипелаг Туамоту, на котором было открыто двадцать девять островов. Все они получили название в честь выдающихся государственных и военных деятелей Российской империи.

В сентябре 1820 года экспедиция вернулась к берегам Антарктиды и возобновила ее изучение. После этого были изучены Южные Шетландские острова. Исследования были закончены в июле 1821 года. Экспедиция Беллинсгаузен-Лазарева направилась в Кронштадт.

Подвиг Лазарева в Средиземном море

В 1826 году Лазарева назначили командовать эсминцем "Азов". Год спустя он возглавил эскадру, отправленную в Средиземное море для борьбы с турецким флотом. Греция, которая была оккупирована Турцией, пыталась изгнать турок, а Россия, Великобритания и Франция направили свои флоты, чтобы помочь ей.

8 октября эскадра подошла к греческим берегам и отправила к турецкому командованию послов на переговоры в надежде на перемирие. Однако надежды оказались бесплодными: турки послов казнили и начали военные действия.

Наваринская битва Лазарева

Наваринская битва 1827 года – одна из самых эпических страниц в истории российского флота и биографии адмирала Лазарева. Эсминец атаковали сразу пять вражеских кораблей. В первые минуты боя "Азов" серьезно повредил 80-пушечный турецкий корабль, а затем уничтожил остальных атакующих один за другим, после чего бросился на поддержку союзников. В этом бою и командир, и экипаж проявили большое мужество. Англичане, ставшие свидетелями героизма экипажа "Азова" признали, что ни один британский корабль не сражался так даже в Трафальгарской битве.

К концу дня турки остались практически без флота. Основная заслуга в разгроме турецкого флота принадлежала русским морякам. "Азов" имел 153 пробоины в корпусе и потерял все мачты. В письме своему другу Лазарев признался: "Я понятия не имею, как я вышел живым". За победу Михаил Петрович получил звание контр-адмирала. Экипаж "Азова" получил высшую военно-морскую награду Российской Империи – Георгиевское знамя. Награды Лазареву за этот бой вручили правительства Греции, Франции и Великобритании.

Последняя битва и назначение главнокомандующим Черноморским флотом

Война продолжалась с 1828 по 1829 год. Лазарев командовал российской эскадрой, которая блокировала пролив Дарданеллы. После подписания мирного договора 1829 года эскадра вернулась Кронштадт, не заходя в иностранные порты.

В 1832 году Лазарев возглавил штаб Черноморского флота, а через год вынужден был воевать на той же стороне, что и турки. Оккупированный Египет восстал против Турции, и Николай I решил поддержать своего бывшего врага. Конечно, не безвозмездно, а в обмен на некоторые уступки с турецкой стороны С помощью Черноморской эскадры под командованием вице-адмирала Лазарева египетское восстание было подавлено. Российская империя получила двадцать лет мира с Турцией, открытие проливов Босфор и Дарданеллы для прохода российских военно-морских судов, запрет на проход в Черное море военным кораблям иностранных государств и контроль над кавказским регионом. Российская империя контролировала турецкие проливы вплоть до 1841 года.

После возвращения Михаилу Петровичу Лазареву присвоили звание адмирала и назначили главнокомандующим Черноморского флота. В этой должности он прослужил восемнадцать лет, исполняя также обязанности военного губернатора Севастополя и Николаева.

Личная жизнь Михаила Лазарева

В один из своих редких визитов в Петербург Михаил Петрович случайно встретил молодую дочь другого отставного лейтенанта - Екатерину фон дер Флитт, которая была на 24 года младше супруга. Знакомство сильно его поразило, и на следующий день Лазарев отправился к отцу девушки просить ее руки. Через несколько дней все было улажено и двое счастливо связали себя узами брака. У Екатерины Тимофеевны и Михаила Петровича было пятеро детей.

Умер Михаил Петрович Лазарев 23 (11) апреля 1851 г. в Вене. Прах адмирала доставлен на Родину и похоронен в Севастополе, в крипте Владимирского Морского собора.

За выдающиеся заслуги Михаил Лазарев был награжден: Орден Святого Георгия 4-й степени, Орден Святого Владимира 1-й, 2-й, 3-й, 4-й степени, Орден Святого Андрея Первозванного, Орден Белого орла, Орден Святого Александра Невского, Командорский крест ордена Спасителя, Орден Бани, Орден Святого Людовика.

Литература: А. О. Бауман. "Русские бывшие деятели. Сборник портретов замечательных лиц прошлого времени с краткими биографическими очерками. Том II". 1878 г.

Биографии

Новые публикации