Стрелковое оружие

Вооружение

Авиация

Корабли

Календарь событий

История

Биографии

Публикации

Познавательное

Достопримечательности России

Первая помощь

Ордена и медали

Тесты

Орден Белого Орла

Орден Белого Орла (Белый орел – знак герба бывшего Польского Королевства) – один из старейших Польских Орденов, его учреждение относят к 1325 году, к времени Короля Владислава Короткого. В XV и XVI столетиях пожалование этим орденом часто прекращалось.

В 1705 году Польский Король и Саксонский Курфирст Август II восстановил Орден Белого Орла.

Когда 30 ноября 1712 года в местечке Лаго в Мекленбурге Петр I возложил на Августа II орден Св. Андрея Первозванного, тогда Король взаимно возложил на Царя орден Белого Орла.

Девиз Ордена: "Pro Fide, Rege et Lege" - "За Веру, Царя и Закон"

Орденские знаки: золотой Крест, темно-синяя лента и золотая восьмиконечная звезда.

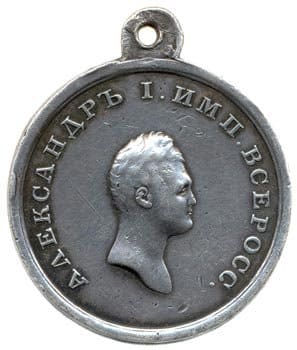

По разделении Польши пожалование этим орденом прекратилось. Император Александр I, присоединив Царство Польское, принял под свое покровительство и Орден Белого Орла и сталь жаловать этим орденом Польских уроженцев.

17 ноября 1831 года Орден Белого Орла сопричислен к Российским Орденам и в знаках его последовали некоторый изменения: Польская Корона заменена Российской и весь орденский крест, с белым одноглавым на нем орлом, помещен посредине двуглавого Русского орла.

Особого статута Ордена Белого Орла не последовало. В общем порядке старшинства Российских Орденов – Орден Белого Орла следует за Орденом Св. Александра Невского.

Члены Российского Императорского Дома являются наследственными кавалерами этого ордена и получают его, вместе с орденом Св. Андрея Первозванного: Великие Князья - при Св. Крещении, а Князья Императорской Крови - по достижении династического совершеннолетия.

Русский орден Белого Орла не делится на степени или классы. Его знаками являлись крест, звезда и лента.![Крест Ордена Белого Орла]() Крест Ордена Белого Орла

Крест Ордена Белого Орла

Крест ордена- золотой четырехконечный с раздвоенными лучами, восемь концов которого украшены золотыми шариками. На этот крест, покрытый красной финифтью с белой полосой по краю, наложен одноглавый так называемый пястовский (польский) орел, обращенный вправо, увенчанный малой золотой короной. С 1831 года этот стал помещаться на груди черного двуглавого российского орла с золотыми головами, увенчанными красными коронами, с обведенными золотом крыльями и хвостом. При помощи золотой, покрытой голубой финифтью ленты крест крепился к большой императорской короне с ушком на оборотной стороне для орденской ленты.![Звезда Ордена Белого Орла]() Звезда Ордена Белого Орла

Звезда Ордена Белого Орла

Звезда ордена - обычно золотая (но встречаются и серебряные), восьмиконечная, шитая или кованая. В середине ее, в медальоне, на золотом поле - белый четырехконечный крест с расширенными концами, края которого обрамлены тремя узкими полосками: две крайние - золотые, средняя - красная. По окружности, залитая синей финифтью, золотыми латинскими буквами нанесен орденский девиз: "Pro Fide, Rege et Lege" ("За веру, царя и закон"). Носилась на левой стороне груди.

Лента ордена Белого Орла - муаровая синего цвета шириной 10 - 11 см. Надевалась через левое плечо. Однако, хотя орденский крест полагалось носить у бедра на широкой ленте через плечо, на некоторых портретах и фотографиях можно увидеть этот знак на шее, так как согласно введенным в 1889 году Правилам ношения орденов и медалей кавалеры Ордена Св. Александра Невского звезду Белого Орла не носили, а крест надевали на шею ниже Крестов Ордена св. Георгия 2-й и 3-й степени, но выше Владимирского креста 2-й степени, Андреевские кавалеры обязывались носить крест Белого Орла на груди, левее орденов св. Георгия и св. Владимира 4-й степени, причем его размеры должны были соответствовать величине петличных знаков.

Ношение Ордена Белого Орла

Знак на ленте, надеваемой через левое плечо, и звезда, носимая на левой стороне груди, на мундире и вице-мундире, ниже звезды Ордена Св. Георгия 2-й степени и выше звезды ордена Св. Владимира 2-й степени.

При Ордене Св. Александра Невского звезда ордена Белого Орла, с мечами и без мечей, не носится, а знак этого ордена при ордене Св. Александра Невского надевается на шею, на узкой орденской ленте, носится ниже крестов ордена Св. Георгия 2-й и 3-й степени и выше креста Ордена Св. Владимира 2-й степени; Ордена Св. Андрея Первозванного – надевается на груди, левее Ордена Св. Георгия 4-й степени и Ордена Св. Владимира 4-й степени, при чем Знак Ордена Белого Орла должен быть, по размерам, одинаковой величины со знаками, установленными для ношении на груди.

Если Орден Белого Орла пожалован за военные подвиги, то его Знак с мечами, при мундире и вице-мундире, носятся на шее и при ордене Св. Андрея Первозванного и надевается ниже Креста Ордена Св. Александра Невского и выше Креста Ордена Св. Владимира 2-й степени.

При сюртуке носится один только знак ордена Белого Орла с мечами, надеваемый на шею при неимении орденских знаков Св. Георгия 2-й или 3-й степени, Св. Андрея Первозванного с мечами, Св. Владимира 1-й степени с мечами или без них, Св. Александра Невского с мечами.

Орден Белого Орла жаловался как за гражданские, так и за военные заслуги. В последнем случае к орденским знакам с 1855 года добавлялись два скрещенных меча. На звезде они проходили через ее середину, а на кресте помещались сверху, под большой императорской короной в изгибах голубой финифтевой ленты.

Литература:

"Исторический очерк Российских орденов и Сборник основных орденских статутов". С.-Петербург. 1892 г.

В 1705 году Польский Король и Саксонский Курфирст Август II восстановил Орден Белого Орла.

Когда 30 ноября 1712 года в местечке Лаго в Мекленбурге Петр I возложил на Августа II орден Св. Андрея Первозванного, тогда Король взаимно возложил на Царя орден Белого Орла.

Девиз Ордена: "Pro Fide, Rege et Lege" - "За Веру, Царя и Закон"

Орденские знаки: золотой Крест, темно-синяя лента и золотая восьмиконечная звезда.

По разделении Польши пожалование этим орденом прекратилось. Император Александр I, присоединив Царство Польское, принял под свое покровительство и Орден Белого Орла и сталь жаловать этим орденом Польских уроженцев.

17 ноября 1831 года Орден Белого Орла сопричислен к Российским Орденам и в знаках его последовали некоторый изменения: Польская Корона заменена Российской и весь орденский крест, с белым одноглавым на нем орлом, помещен посредине двуглавого Русского орла.

Особого статута Ордена Белого Орла не последовало. В общем порядке старшинства Российских Орденов – Орден Белого Орла следует за Орденом Св. Александра Невского.

Члены Российского Императорского Дома являются наследственными кавалерами этого ордена и получают его, вместе с орденом Св. Андрея Первозванного: Великие Князья - при Св. Крещении, а Князья Императорской Крови - по достижении династического совершеннолетия.

Русский орден Белого Орла не делится на степени или классы. Его знаками являлись крест, звезда и лента.

Крест Ордена Белого Орла

Крест Ордена Белого ОрлаКрест ордена- золотой четырехконечный с раздвоенными лучами, восемь концов которого украшены золотыми шариками. На этот крест, покрытый красной финифтью с белой полосой по краю, наложен одноглавый так называемый пястовский (польский) орел, обращенный вправо, увенчанный малой золотой короной. С 1831 года этот стал помещаться на груди черного двуглавого российского орла с золотыми головами, увенчанными красными коронами, с обведенными золотом крыльями и хвостом. При помощи золотой, покрытой голубой финифтью ленты крест крепился к большой императорской короне с ушком на оборотной стороне для орденской ленты.

Звезда Ордена Белого Орла

Звезда Ордена Белого ОрлаЗвезда ордена - обычно золотая (но встречаются и серебряные), восьмиконечная, шитая или кованая. В середине ее, в медальоне, на золотом поле - белый четырехконечный крест с расширенными концами, края которого обрамлены тремя узкими полосками: две крайние - золотые, средняя - красная. По окружности, залитая синей финифтью, золотыми латинскими буквами нанесен орденский девиз: "Pro Fide, Rege et Lege" ("За веру, царя и закон"). Носилась на левой стороне груди.

Лента ордена Белого Орла - муаровая синего цвета шириной 10 - 11 см. Надевалась через левое плечо. Однако, хотя орденский крест полагалось носить у бедра на широкой ленте через плечо, на некоторых портретах и фотографиях можно увидеть этот знак на шее, так как согласно введенным в 1889 году Правилам ношения орденов и медалей кавалеры Ордена Св. Александра Невского звезду Белого Орла не носили, а крест надевали на шею ниже Крестов Ордена св. Георгия 2-й и 3-й степени, но выше Владимирского креста 2-й степени, Андреевские кавалеры обязывались носить крест Белого Орла на груди, левее орденов св. Георгия и св. Владимира 4-й степени, причем его размеры должны были соответствовать величине петличных знаков.

Ношение Ордена Белого Орла

Знак на ленте, надеваемой через левое плечо, и звезда, носимая на левой стороне груди, на мундире и вице-мундире, ниже звезды Ордена Св. Георгия 2-й степени и выше звезды ордена Св. Владимира 2-й степени.

При Ордене Св. Александра Невского звезда ордена Белого Орла, с мечами и без мечей, не носится, а знак этого ордена при ордене Св. Александра Невского надевается на шею, на узкой орденской ленте, носится ниже крестов ордена Св. Георгия 2-й и 3-й степени и выше креста Ордена Св. Владимира 2-й степени; Ордена Св. Андрея Первозванного – надевается на груди, левее Ордена Св. Георгия 4-й степени и Ордена Св. Владимира 4-й степени, при чем Знак Ордена Белого Орла должен быть, по размерам, одинаковой величины со знаками, установленными для ношении на груди.

Если Орден Белого Орла пожалован за военные подвиги, то его Знак с мечами, при мундире и вице-мундире, носятся на шее и при ордене Св. Андрея Первозванного и надевается ниже Креста Ордена Св. Александра Невского и выше Креста Ордена Св. Владимира 2-й степени.

При сюртуке носится один только знак ордена Белого Орла с мечами, надеваемый на шею при неимении орденских знаков Св. Георгия 2-й или 3-й степени, Св. Андрея Первозванного с мечами, Св. Владимира 1-й степени с мечами или без них, Св. Александра Невского с мечами.

Орден Белого Орла жаловался как за гражданские, так и за военные заслуги. В последнем случае к орденским знакам с 1855 года добавлялись два скрещенных меча. На звезде они проходили через ее середину, а на кресте помещались сверху, под большой императорской короной в изгибах голубой финифтевой ленты.

Литература:

"Исторический очерк Российских орденов и Сборник основных орденских статутов". С.-Петербург. 1892 г.

Новые публикации

Содержание: