Стрелковое оружие

Вооружение

Авиация

Корабли

Календарь событий

История

Биографии

Публикации

Познавательное

Достопримечательности России

Первая помощь

Ордена и медали

Тесты

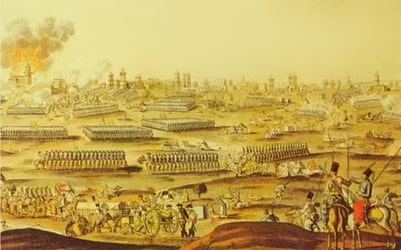

Швейцарский поход Суворова

Швейцарский поход Суворова (10 (21) сентября - 1 (12) октября 1799 года) – военная операция, предпринятая русскими и австрийскими войсками под командованием генерал-фельдмаршала Александра Васильевича Суворова в ходе войны Второй антифранцузской коалиции с целью военная операция по переброске подкреплений из Италии в Швейцарию для усиления группировки войск.

Итальянская кампания была безоговорочно выиграна Суворовым, а считавшаяся непобедимой французская армия разбита и остатки ее изгнаны из Северной Италии.

Желая воспользоваться плодами русских побед исключительно в интересах Австрии, Придворный военный совет (Гофкригсрат), со своей стороны, предложил направить армию Суворова на освобождение Швейцарии. Одновременно с этим австрийские войска были выведены оттуда, и стоявший там русский корпус Александра Михайловича Римского-Корсакова остался изолированным.

Это заставило Суворова поспешить с выступлением в Швейцарию. В Швейцарском походе Суворов воевал не числом, а уменьем в исключительно сложной и тяжелой обстановке.

Для соединения с Римским-Корсаковым Суворов избрал самый короткий, хотя и самый трудный путь через Сен-Готард. Был составлен точный календарный план маршрута.

28 августа (8 сентября) русские войска в количестве около 20 тысяч человек двумя колоннами выступили из Асти и Ривальты и, проделав за 6 дней более 150 километров, прибыли в Таверно. Здесь Суворов издал наставление для действия войск в горах. По диспозиции от 8 (19) сентября армия была разделена на два корпуса – генералов Розенберга и Дерфельдена.

13 (24) сентября Суворов в лоб атаковал войска французского генерала Лекурба, оборонявшие Сен-Готардский перевал. Завязались тяжелые бои, в которых условия местности давали противнику огромные преимущества. Позиции его казались неприступными. Но 14 (25) сентября обходная колонна Дерфельдена вышла в тыл противника. Поражаемый с двух сторон и неся большие потери, враг был вынужден к поспешному отступлению.

Войска Суворова перевалили через Сен-Готард и вышли к деревне Урзерн. Здесь надо было преодолеть чрезвычайно узкий проход между отвесными скалами – Урзернскую дыру, занятую противником, а затем переправиться через бурную горную реку Рейссу. Перекинутый через нее Чортов мост был единственным местом переправы. Начав фронтальные атаки Урзернской дыры, Суворов, обходом и ударом в тыл противника, вынудил его к отступлению. Русские войска прорвались к Чортову мосту. Началось ожесточенное сражение, которое вновь было решено обходным маневром. Под огнем врага, русские восстанавливали разрушенные пролеты моста.

13 сентября войска Суворова овладели перевалом, 14 сентября с боем прошли через Чертов мост и 15 (26) сентября вышли к Люцернскому озеру. Вскоре выяснилось, что дороги к Швицу вдоль озера не было, а переправочные средства уведены противником. Войскам Суворова пришлось с боями горной тропой и по карнизам скал преодолевать труднодоступный перевал Росток (свыше 2400 м) и Муотенскую долину.

Вывод русских войск из Муттенской долины – один из непревзойденных образцов оперативного искусства нашего великого полководца.

Во время этого похода Суворов с 22-тысячным отрядом, обманутый австрийским командованием и благодаря бездеятельности командира русского корпуса генерала Римского-Корсакова, оказался окруженным в глубине Швейцарии в Муттенской долине. Французы разбили русский корпус Римского-Корсакова и отогнали австрийцев к Верхнему Рейну.

Французский генерал Массена, зная, что Суворов находится в Муттенской долине, решил полностью окружить и уничтожить русские войска. Он оставил часть сил для наблюдения за австрийцами в районе Верхнего Рейна. Главную же массу войск сосредоточил в районе Молис-Гларис с задачей отрезать единственный путь отхода Суворова. Одна бригада закрыла выходы из Муттенской долины через Росшток. Группа французских войск в составе 16 000 человек должна была атаковать Суворова со стороны Швица.

План этот был выполнен, и французские войска вышли в намеченные им районы. Суворов действительно оказался окруженным, и положение, казалось, было совершенно безвыходным. Он понимал всю тяжесть создавшейся обстановки. Она усложнялась еще тем, что войска были изнурены предшествовавшими горными переходами и боями, не было продовольствия, не было боеприпасов, не было артиллерии. Суворов знал, что Римский-Корсаков разбит и отошел далеко на север, к Шафгаузену, но он не знал, где австрийцы и что они намерены сделать. Помощи ожидать было неоткуда, можно было надеяться только на себя самого и своих «чудо-богатырей».

В этой тяжелой обстановке Суворов решает пробиваться из окружения на Гларис. И с этим решением 28 сентября он созывает военный совет. Обращаясь к своим подчиненным, он сказал на этом совете:

«Корсаков разбит и прогнан за Рейн. Готце пропал без вести и корпус его рассеян. Елачич и Линкен ушли! Со времени Прута русские войска не были в подобном безвыходном положении. Теперь мы среди гор окружены неприятелем, превосходным в силах. Что предпринять нам? Идти назад – постыдно: никогда еще не отступал я. Идти вперед к Швяцу – невозможно: у Массена свыше 60 тысяч, у нас нет и двадцати. К тому же мы без провианта, без патронов, без артиллерии. Помощи нам ждать не от кого. Мы на краю гибели... Теперь одна остается надежда... на храбрость и самоотвержение моих войск. Мы русские!..»

Затем он изложил свое решение, сущность которого сводилась к тому, чтобы прикрыться сильным арьергардом со стороны Швица, а главными силами выходить из окружения через Гларис.

С утра 29 сентября войска начали выполнение намеченного маневра.

Изнуренным войскам предстояли тяжелые горные марши. 1 октября главные силы в районе Глариса вступили в ожесточенный бой с войсками Сульта и Молитора. Бои были успешны для русских войск – французы были отброшены к Молис – путь был свободен, кольцо окружения разорвано, надо было выручать части, направленные к Швицу. У Швица в течение 30 сентября и 1 октября шли напряженные бои, также успешные для русских войск. Русский арьергард активными наступательными боями не только задержал французские войска, но даже заставил их отойти от Швица.

На исходе 1 октября арьергард получил приказ отходить к Гларису. Французы после напряженных и неудачных, для них боев не сразу обнаружили отход русских и не преследовали. 4 октября арьергард присоединился в Гларисе к главным силам Суворова. Теперь Суворов мог продолжать дальнейший выход – он направился на Илланц и далее на Фельдкирх. Русские войска были выведены из окружения с честью.

Французам не удалось уничтожить суворовский отряд, хотя он и был окружен численно превосходящими силами.

Позднее Массена с завистью говорил, что «отдал бы все за один швейцарский поход Суворова».

В чем видим мы здесь проявление суворовского искусства воевать не числом, а уменьем?

Имея против себя втрое более сильного по численности противника, войска которого по выучке и боевому опыту занимали первое место среди западно-европейских армий, Суворов с исключительной смелостью использовал разбросанность вражеских сил и прорвал кольцо окружения. Там, где противник стремился нанести главный удар, у Швица, он оказался скованным энергичными действиями суворовского арьергарда. Суво-ров учитывал, что в горных условиях противнику трудно перебрасывать свои силы из одного района в другой. В этих условиях выиграет тот, кто возьмет инициативу в свои руки. И Суворов искусно перехватил ее у своего противника.

Суворов ясно видел трудности создавшейся обстановки и не укрывал их. Трезво учитывая их, он информировал о них своих подчиненных, требуя от них безоговорочного выполнения своего долга.

Вера в свои силы, в своих «чудо-богатырей» отличает всю деятельность Суворова в Швейцарском походе. Своим спокойствием, своей уверенностью в успехе принятого решения он в корне подрывал возникновение упадочнических, панических настроений. Этим он достигал железной дисциплины в войсках.

Знаменитый переход Швейцарских Альп в зимнее время с не приученными к горной войне русскими солдатами также говорит о решимости, основанной на уверенности полководца в своих войсках.

Храбрость войск является величайшей моральной силой в руках полководца. Храбрость войск дает полководцу уверенность и решимость проводить самые смелые операции. Храбрость русской армии, соединенная с гением великого полководца Суворова, позволяла ей одолевать многих противников, обладавших и численным превосходством, и неприступными крепостями, и лучшей техникой вооружения.

Успех суворовских операций являлся результатом гениальной стратегии и тактики великого полководца, с одной стороны, и храбрости его войска – с другой.

За Швейцарский поход Суворов получил звание генералиссимуса российских войск. Он имел все русские и высшие иностранные ордена и ценил их потому, что каждый орден был воспоминанием о победе.

Литература:

Н. Коробков. Александр Суворов

Н. Таленский. Суворовское искусство познавать противника

А. Борисов. Внезапность в полководческом искусстве Суворова

М. Савин. Воевать не числом, а умением

К. Шерышев. Суворовское воспитание храбрости

Итальянская кампания была безоговорочно выиграна Суворовым, а считавшаяся непобедимой французская армия разбита и остатки ее изгнаны из Северной Италии.

Желая воспользоваться плодами русских побед исключительно в интересах Австрии, Придворный военный совет (Гофкригсрат), со своей стороны, предложил направить армию Суворова на освобождение Швейцарии. Одновременно с этим австрийские войска были выведены оттуда, и стоявший там русский корпус Александра Михайловича Римского-Корсакова остался изолированным.

Это заставило Суворова поспешить с выступлением в Швейцарию. В Швейцарском походе Суворов воевал не числом, а уменьем в исключительно сложной и тяжелой обстановке.

Для соединения с Римским-Корсаковым Суворов избрал самый короткий, хотя и самый трудный путь через Сен-Готард. Был составлен точный календарный план маршрута.

28 августа (8 сентября) русские войска в количестве около 20 тысяч человек двумя колоннами выступили из Асти и Ривальты и, проделав за 6 дней более 150 километров, прибыли в Таверно. Здесь Суворов издал наставление для действия войск в горах. По диспозиции от 8 (19) сентября армия была разделена на два корпуса – генералов Розенберга и Дерфельдена.

13 (24) сентября Суворов в лоб атаковал войска французского генерала Лекурба, оборонявшие Сен-Готардский перевал. Завязались тяжелые бои, в которых условия местности давали противнику огромные преимущества. Позиции его казались неприступными. Но 14 (25) сентября обходная колонна Дерфельдена вышла в тыл противника. Поражаемый с двух сторон и неся большие потери, враг был вынужден к поспешному отступлению.

Войска Суворова перевалили через Сен-Готард и вышли к деревне Урзерн. Здесь надо было преодолеть чрезвычайно узкий проход между отвесными скалами – Урзернскую дыру, занятую противником, а затем переправиться через бурную горную реку Рейссу. Перекинутый через нее Чортов мост был единственным местом переправы. Начав фронтальные атаки Урзернской дыры, Суворов, обходом и ударом в тыл противника, вынудил его к отступлению. Русские войска прорвались к Чортову мосту. Началось ожесточенное сражение, которое вновь было решено обходным маневром. Под огнем врага, русские восстанавливали разрушенные пролеты моста.

13 сентября войска Суворова овладели перевалом, 14 сентября с боем прошли через Чертов мост и 15 (26) сентября вышли к Люцернскому озеру. Вскоре выяснилось, что дороги к Швицу вдоль озера не было, а переправочные средства уведены противником. Войскам Суворова пришлось с боями горной тропой и по карнизам скал преодолевать труднодоступный перевал Росток (свыше 2400 м) и Муотенскую долину.

Вывод русских войск из Муттенской долины – один из непревзойденных образцов оперативного искусства нашего великого полководца.

Во время этого похода Суворов с 22-тысячным отрядом, обманутый австрийским командованием и благодаря бездеятельности командира русского корпуса генерала Римского-Корсакова, оказался окруженным в глубине Швейцарии в Муттенской долине. Французы разбили русский корпус Римского-Корсакова и отогнали австрийцев к Верхнему Рейну.

Французский генерал Массена, зная, что Суворов находится в Муттенской долине, решил полностью окружить и уничтожить русские войска. Он оставил часть сил для наблюдения за австрийцами в районе Верхнего Рейна. Главную же массу войск сосредоточил в районе Молис-Гларис с задачей отрезать единственный путь отхода Суворова. Одна бригада закрыла выходы из Муттенской долины через Росшток. Группа французских войск в составе 16 000 человек должна была атаковать Суворова со стороны Швица.

План этот был выполнен, и французские войска вышли в намеченные им районы. Суворов действительно оказался окруженным, и положение, казалось, было совершенно безвыходным. Он понимал всю тяжесть создавшейся обстановки. Она усложнялась еще тем, что войска были изнурены предшествовавшими горными переходами и боями, не было продовольствия, не было боеприпасов, не было артиллерии. Суворов знал, что Римский-Корсаков разбит и отошел далеко на север, к Шафгаузену, но он не знал, где австрийцы и что они намерены сделать. Помощи ожидать было неоткуда, можно было надеяться только на себя самого и своих «чудо-богатырей».

В этой тяжелой обстановке Суворов решает пробиваться из окружения на Гларис. И с этим решением 28 сентября он созывает военный совет. Обращаясь к своим подчиненным, он сказал на этом совете:

«Корсаков разбит и прогнан за Рейн. Готце пропал без вести и корпус его рассеян. Елачич и Линкен ушли! Со времени Прута русские войска не были в подобном безвыходном положении. Теперь мы среди гор окружены неприятелем, превосходным в силах. Что предпринять нам? Идти назад – постыдно: никогда еще не отступал я. Идти вперед к Швяцу – невозможно: у Массена свыше 60 тысяч, у нас нет и двадцати. К тому же мы без провианта, без патронов, без артиллерии. Помощи нам ждать не от кого. Мы на краю гибели... Теперь одна остается надежда... на храбрость и самоотвержение моих войск. Мы русские!..»

Затем он изложил свое решение, сущность которого сводилась к тому, чтобы прикрыться сильным арьергардом со стороны Швица, а главными силами выходить из окружения через Гларис.

С утра 29 сентября войска начали выполнение намеченного маневра.

Изнуренным войскам предстояли тяжелые горные марши. 1 октября главные силы в районе Глариса вступили в ожесточенный бой с войсками Сульта и Молитора. Бои были успешны для русских войск – французы были отброшены к Молис – путь был свободен, кольцо окружения разорвано, надо было выручать части, направленные к Швицу. У Швица в течение 30 сентября и 1 октября шли напряженные бои, также успешные для русских войск. Русский арьергард активными наступательными боями не только задержал французские войска, но даже заставил их отойти от Швица.

На исходе 1 октября арьергард получил приказ отходить к Гларису. Французы после напряженных и неудачных, для них боев не сразу обнаружили отход русских и не преследовали. 4 октября арьергард присоединился в Гларисе к главным силам Суворова. Теперь Суворов мог продолжать дальнейший выход – он направился на Илланц и далее на Фельдкирх. Русские войска были выведены из окружения с честью.

Французам не удалось уничтожить суворовский отряд, хотя он и был окружен численно превосходящими силами.

Позднее Массена с завистью говорил, что «отдал бы все за один швейцарский поход Суворова».

В чем видим мы здесь проявление суворовского искусства воевать не числом, а уменьем?

Имея против себя втрое более сильного по численности противника, войска которого по выучке и боевому опыту занимали первое место среди западно-европейских армий, Суворов с исключительной смелостью использовал разбросанность вражеских сил и прорвал кольцо окружения. Там, где противник стремился нанести главный удар, у Швица, он оказался скованным энергичными действиями суворовского арьергарда. Суво-ров учитывал, что в горных условиях противнику трудно перебрасывать свои силы из одного района в другой. В этих условиях выиграет тот, кто возьмет инициативу в свои руки. И Суворов искусно перехватил ее у своего противника.

Суворов ясно видел трудности создавшейся обстановки и не укрывал их. Трезво учитывая их, он информировал о них своих подчиненных, требуя от них безоговорочного выполнения своего долга.

Вера в свои силы, в своих «чудо-богатырей» отличает всю деятельность Суворова в Швейцарском походе. Своим спокойствием, своей уверенностью в успехе принятого решения он в корне подрывал возникновение упадочнических, панических настроений. Этим он достигал железной дисциплины в войсках.

Знаменитый переход Швейцарских Альп в зимнее время с не приученными к горной войне русскими солдатами также говорит о решимости, основанной на уверенности полководца в своих войсках.

Храбрость войск является величайшей моральной силой в руках полководца. Храбрость войск дает полководцу уверенность и решимость проводить самые смелые операции. Храбрость русской армии, соединенная с гением великого полководца Суворова, позволяла ей одолевать многих противников, обладавших и численным превосходством, и неприступными крепостями, и лучшей техникой вооружения.

Успех суворовских операций являлся результатом гениальной стратегии и тактики великого полководца, с одной стороны, и храбрости его войска – с другой.

За Швейцарский поход Суворов получил звание генералиссимуса российских войск. Он имел все русские и высшие иностранные ордена и ценил их потому, что каждый орден был воспоминанием о победе.

Литература:

Н. Коробков. Александр Суворов

Н. Таленский. Суворовское искусство познавать противника

А. Борисов. Внезапность в полководческом искусстве Суворова

М. Савин. Воевать не числом, а умением

К. Шерышев. Суворовское воспитание храбрости

История войн и сражений

Новые публикации