Стрелковое оружие

Вооружение

Авиация

Корабли

Календарь событий

История

Биографии

Публикации

Познавательное

Достопримечательности России

Первая помощь

Ордена и медали

Тесты

Июньское наступление - Первая мировая война (1917)

Вопрос об организации крупного наступления на русском фронте, предусмотренного общим планом союзников, встал перед Временным правительством и верховным главнокомандованием уже в первые дни после Февральской революции. 9 (22) и 12 (25) марта М. В. Алексеев представил военному министру два доклада, в которых изложил тяжелое положение армий и высказал мысль о невозможности в ближайшее время вести наступательные действия, предусмотренные решениями конференций в Шантильи и Петрограде. «Мы приняли на этих конференциях известные обязательства, - писал он, - и теперь дело сводится к тому, чтобы с меньшей потерей нашего достоинства перед союзниками или отсрочить принятые обязательства, или совсем уклониться от исполнения их... Сила обстоятельств приводит нас к выводу, что в ближайшие 4 месяца наши армии должны бы сидеть спокойно, не предпринимая решительной, широкого масштаба операции...»

18 (31) марта в Ставке было проведено совещание представителей центральных управлений Военного министерства. Его участники пришли к выводу, что русская армия не сможет начать наступление в намеченный срок, т. е. во второй половине апреля. Они отмечали упадок дисциплины в войсках, расстройство железнодорожного транспорта и связанные с этим нарушения снабжения армии всем необходимым, нехватку продовольствия, невозможность отправки на фронт пополнений в ближайшее время вследствие неблагонадежности запасных частей. Было высказано мнение об отказе от весеннего наступления и переходе к обороне. В постановлении совещания было сказано: «Приводить ныне в исполнение намеченные весной активные операции недопустимо... Надо, чтобы правительство все это совершенно определенно и ясно сообщило нашим союзникам, указав на то, что мы теперь не можем выполнить обязательства, принятые на конференциях в Шантильи и Петрограде».

Ставка решила запросить мнение главнокомандующих фронтами по данному вопросу. Главнокомандующие Западным и Юго-Западным фронтами были сторонниками скорейшего перехода в наступление, ибо чем быстрее войска будут втянуты в боевую работу, «тем они скорее отвлекутся от политических увлечений». В ответе главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта А.А. Брусилова говорилось: «... На военном совете всех командиров фронта под моим председательством единогласно решено:

1) армии желают и могут наступать,

2) наступление вполне возможно.

Это наша обязанность перед союзниками, перед Россией и перед всем миром». Только главнокомандующий Северным фронтом Н.В. Рузский считал необходимым «отказаться в ближайшие месяцы от выполнения наступательных операций и сосредоточить все усилия на подготовке к упорной обороне».

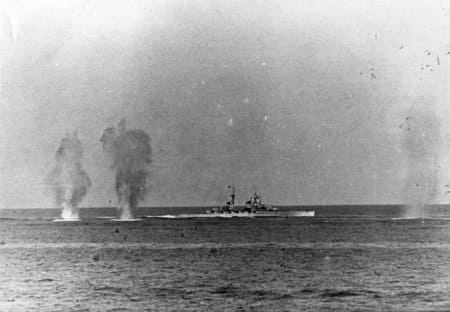

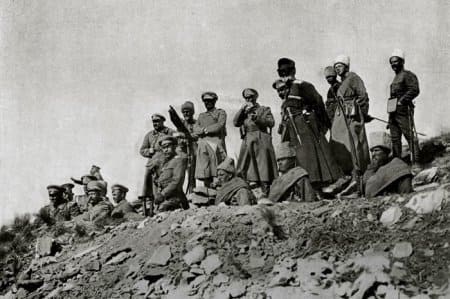

Под влиянием соображений большинства главнокомандующих фронтами пересмотрел свои взгляды и Алексеев. 30 марта (12 апреля) он подписал директиву № 2647 о подготовке наступления на русском фронте. «Учитывая настоящую обстановку и наши обязательства перед союзниками, принимая во внимание общее состояние армии и ее снабжений, я решил сохранить общую идею плана и при благоприятных условиях, по возможности, в первых числах мая произвести ряд наступательных действий». Направления главных ударов назначались: для Юго-Западного фронта - примерно прежние, для Западного фронта - на Вильно и для Северного фронта, если обстоятельства позволят ему перейти в наступление, - на Митаву. Кавказскому фронту ставилась задача удерживать свое положение. Черноморский флот должен был быть готовым оказать полное содействие возможным операциям Румынского фронта на Нижнем Дунае и в Добрудже, а Балтийский флот - скорее восстановить свою боеспособность. Директива особо подчеркивала, что при выполнении задач главнокомандующие обязаны были рассчитывать только на те силы, которыми они располагали.

В письме Гучкову, мотивируя принятое решение, Алексеев отмечал: «Как бы ни были мы бедны в настоящее время средствами, все же выгоднее наступать, даже без полной уверенности в успехе, чем перейти к опасной обороне и обречь себя на необходимость подчиняться решениям противника. Расстройство армии и ее снабжений окажет свое вредное влияние нисколько не в меньшей, мере при обороне, чем при активной операции». Он утверждал, что рассчитывать на успех обороны нельзя, ибо растянутый на 1650 верст русский стратегический фронт не допускал везде иметь сильные резервы. Противник всегда мог собрать более крупную ударную группировку и добиться победы раньше, чем подоспели бы резервы для оказания ему сопротивления. «Отсюда вывод: как ни тяжело наше положение, нам нужно начать весеннюю кампанию наступлением, что отвечает и настойчивым желаниям союзников».

Принимая в марте решение о переходе в наступление на русском фронте, Ставка еще руководствовалась стратегическими соображениями. В апреле - мае положение круто изменилось. На первое место стали выдвигаться мотивы политического порядка, задачи борьбы с нараставшим в стране революционным движением. Об этом красноречиво говорят материалы совещания главнокомандующих фронтами, которое состоялось 1 (14) мая в Ставке верховного главнокомандующего. На нем было подробно обсуждено положение в армии. Участники совещания отмечали падение дисциплины, рост революционных настроений, стремление солдатских масс к миру во что бы то ни стало. Они пришли к выводу о необходимости перехода в наступление на русском фронте, видя в этом единственное средство «спасения армии и России», восстановления пошатнувшегося авторитета у союзников. Считалось, что наступление лучше всего провести в июне, поскольку в мае, как было намечено ранее, его осуществить нельзя ввиду неготовности армии.

Смысл намеченного наступления глубоко раскрыл В. И. Ленин. «Вопрос о наступлении, - писал он, - вовсе не как стратегический вопрос поставлен жизнью сейчас, а как политический, как вопрос перелома всей русской революции». И далее: «Наступление, при всех возможных исходах его с военной точки зрения, означает политически укрепление духа империализма, настроений империализма, увлечения империализмом, укрепление старого, не смененного, командного состава армии... укрепление основных позиций контрреволюции».

Началась усиленная подготовка к наступлению. Важно было морально подготовить к нему войска. Агитаторы Временного правительства разъезжали по фронтам, призывая солдат идти в наступление. Но солдаты отказывались воевать. Верховный главнокомандующий А.А. Брусилов получал с фронтов информацию о тревожном положении в войсках. Это не давало возможности рассчитывать на успех операции. 25 июня (8 июля) Брусилов телеграфировал Керенскому о перенесении сроков наступления: на Северном фронте - на 5 (18) июля, на Западном фронте - не позднее 3 (16) июля. Причиной отсрочки наступления, как говорилось в телеграмме, «является нежелание войск наступать».

Временное правительство сумело путем обмана солдатских масс начать наступление. Меньшевики и эсеры помогли буржуазии внушить войскам, будто это наступление диктовалось интересами революции. В. И. Ленин писал, что «свою задачу правительство могло выполнить лишь потому, что ему поверила, за ним пошла армия. Пошла на смерть, веря, что жертвы ее приносятся во имя свободы, во имя революции, во имя скорейшего мира».

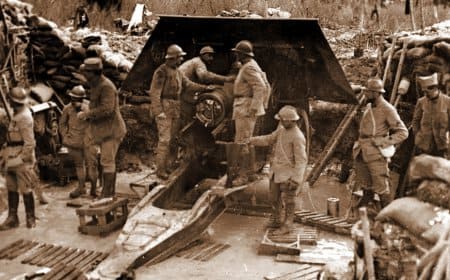

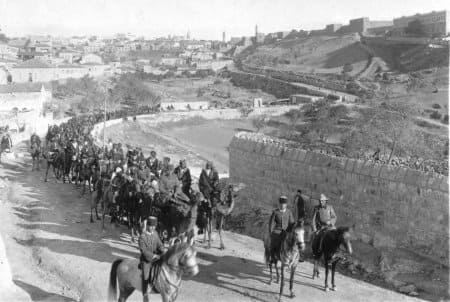

16 (29) июня артиллерия Юго-Западного фронта открыла огонь по позициям австро-венгерских войск. 18 июня (1 июля) и атаку были брошены 11-я и 7-я армии. Большой успех выпал на долю войск 8-й русской армии, которая 23 июня (6 июля) прорвала оборону противника южнее Станислава. 27 июня (10 июля) она заняла Галич, 28 июня (11 июля) - Калуш. Ставка и штаб Юго-Западного фронта предприняли попытку использовать успех 8-й армии путем ее усиления за счет 7-й армии. Однако достаточно боеспособных частей для продолжения наступления не было. Из-за отказов войск выходить на позиции перегруппировка задерживалась. 6 (19) июля германское командование нанесло контрудар. Русские войска почти не оказывали противнику сопротивления. Они массами снимались с позиций и уходили в тыл. Отход прекратился 15 (28) июля на линии Броды, Збараж, Гржималов, Кимполунг.

На Северном, фронте 10 (23) июля перешла в наступление 5-я армия. Заняв первую линию окопов противника, солдаты отказались продвигаться дальше и вернулись на исходные позиции. Не лучше обстояло дело на Западном фронте, где 9 (22) июля развернула боевые действия 10-я армия. После исключительно эффективной артиллерийской подготовки ее войска двинулись в атаку, прошли церемониальным маршем две-три линии окопов противника, побывали на батареях его, принесли прицелы с орудий противника и... вернулись в свои окопы.

Наступление Румынского фронта, начатое 7 (20) июля на фокшанском направлении силами 4-й и 6-й русских, 1-й и 2-й румынских армий, протекало успешно. Однако уже 12 (25) июля ввиду неблагоприятной обстановки на Юго-Западном фронте оно было прекращено по приказу Керенского. В свою очередь 24 июля (6 августа) армии фельдмаршала Макензена контратаковали русские и румынские войска. Ожесточенные бои, стоившие германцам 47 тыс. убитыми и ранеными, закончились 30 июля (13 августа) их незначительным продвижением.

Июньское наступление потерпело неудачу. Известия о поражениях на фронте усилили возмущение народа. Утром 3 (16) июля солдаты 1-го пулеметного полка в Петрограде выступили с требованием свержения Временного правительства вооруженным путем. 4 (17) июля в Петрограде состоялась грандиозная антивоенная демонстрация. От имени ее участников Центральному Исполнительному Комитету Советов, который заседал в Таврическом дворце, было передано требование о взятии власти в руки Советов.

Однако меньшевики и эсеры вступили в сговор с Временным правительством. Заблаговременно стянув в город верные себе войска, контрреволюция расстреляла демонстрантов и перешла к репрессиям. Главный удар она обрушила против большевиков.

После 4 (17) июля политическое положение в России переменилось коренным образом. Как и предвидела партия большевиков, буржуазия использовала неудачу июньского наступления на русском фронте для расправы с революционным движением. Окончилось двоевластие. Вся полнота власти перешла в руки Временного правительства. Огромное влияние приобрели командные верхи армии. Ставка сотрудничала с правительством в деле борьбы с революцией. А. А. Брусилов как верховный главнокомандующий единолично, а иногда совместно с новым главой Временного правительства и военным министром А. Ф. Керенским издавал приказы, направленные на ограничение демократических свобод в армии и на флоте.

16 (29) июля в Ставке состоялось совещание с участием Керенского, Савинкова, Брусилова, Алексеева, Деникина, Клембовского, Рузского и др. В целях борьбы с революцией совещание потребовало полноты власти для командования, отмены «Декларации прав солдата», упразднения комиссаров и комитетов, создания карательных частей, введения смертной казни и военных судов в тылу, «изъятия политики из армии», «восстановления дисциплины». Обсуждался также план вывода революционных войск из Петрограда в количестве до 80-90 тыс. солдат.

Революционные события все более и более нарастали. Временное правительство намеревалось установить в стране режим открытой военной диктатуры. Предполагалось выдвинуть на пост диктатора популярного генерала Брусилова, чтобы с его помощью подавить надвигавшуюся социалистическую революцию. Однако хотя кандидат и отрицательно относился к пролетарской революции, но был решительным противником каких-либо авантюр, которые могли бы привести к ненужным жертвам. Генерал с такими настроениями не мог больше отвечать требованиям реакционных кругов буржуазии. Временное правительство поспешило избавиться от него. Телеграммой Керенского от 18 (31) июля 1917 г. А. А. Брусилов освобождался от должности верховного главнокомандующего и отзывался в Петербург. На его место был назначен реакционный генерал Корнилов.

История первой мировой войны

Новые публикации