Стрелковое оружие

Вооружение

Авиация

Корабли

Календарь событий

История

Биографии

Публикации

Познавательное

Достопримечательности России

Первая помощь

Ордена и медали

Тесты

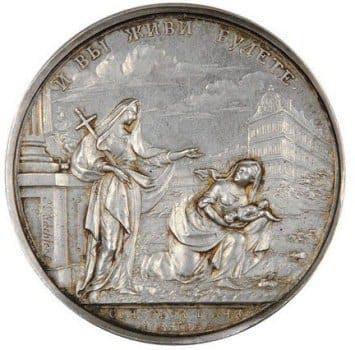

Медаль "Для Воспитательного дома". 1763 год

Медаль "Для Воспитательного дома" учреждена указом Екатерины в 1763 году.

Медали чеканились на С.-Петербургском монетном дворе одними и теми же штемпелями и предназначались в "пожалование" не для ношения: золотые - для администрации нового открывшегося Воспитательного дома, а серебряные - обслуживающему персоналу.

ОПИСАНИЕ МЕДАЛИ

На лицевой стороне изображено погрудное, вправо обращенное изображение Екатерины II, с пышными локонами, ниспадающими на плечи, с вплетенной в них ниткой жемчуга, в короне и богатой мантии, с орденской лентой через правое плечо. Вокруг портрета надпись: "Б.М. Екатерина II Императ, и самодерж. Всеросс.".

На оборотной стороне - сложная композиция с изображением здания воспитательного дома с правой стороны и перед ним двух женских фигур: левая - во весь рост, с крестом на правом плече, олицетворяет Веру, которая увещевает коленопреклоненную деву, готовую навсегда расстаться со своим младенцем. На фронтоне здания виден вензель Екатерины II, сложенный из двух начальных букв ее имени и отчества - "ЕА"; вверху, у бортика медали, по кругу надпись: "И вы живи будете"; внизу, под обрезом указана в две строки дата - "Сентябрь 1 дня 1763 года".

Медаль изготоавливалась из золота и серебра диаметром 40 мм.

Лицевую сторону штемпелей резал талантливейший иностранный мастер Иоганн Георг Вехтер, находившийся с 1762 года на русской службе.

Оборотную сторону резал С.Юдин.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Проблема сохранения брошенных младенцев существовала во все времена, а попытки организовать централизованное воспитание брошенных детей долгое время не имели успеха ни в одной из стран. Массовая организация своего рода детских домов началась только с возникновением рыцарско-монашеских орденов в XII-XIII веках. В своих воспитанниках они приобретали себе отличных воинов, прислугу и рабочую силу. Но после религиозных преобразований в Европе, монашеские ордена были уничтожены и дальнейшее развитие сиротских приютов надолго затормозилось. Позже европейские правители пытались наладить воспитание сирот для пополнения своих армий, а Наполеон Бонапарт надеялся за счет их пополнить свой королевский флот.

В России воспитательные дома существовали еще в царствование Михаила Федоровича. Они находились под попечительством Патриаршего Приказа. Позже, в царствование Алексея Михайловича, был организован архимандритом Новым "первый приют для незаконнорожденных или зазорных младенцев", на содержание которого затем Петр I выделил средства с монастырских вотчин. В 1715 году он же велел в Москве и других больших городах у церковных оград построить "госпитали" и "...объявить указ, чтобы зазорных младенцев в непристойныя места не отметывали, но приносили бы к вышеозначенным гошпиталям и клали тайно в окно, через какое закрытие, дабы приносимых лиц не было видно". С этим нововведением Петра I подкидывание младенцев потеряло свой преступный характер. Но это праведное дело было загублено последующими недальновидными приемниками. И только с приходом к власти Екатерины II снова стали возрождаться детские приюты. 10 января 1763 года императрицей был утвержден Генеральный план, предложенный видным общественным деятелем в вопросах педагогики И.И.Бецким, а уже 21 апреля следующего года состоялось торжественное открытие первого "Императорского Воспитательного дома в Москве". К этому времени были заготовлены и медали. Первые из них были вручены в торжественный день открытия администрации и содействовавшим этому делу высоким правительственным чинам.

Медали не имели ушков и выдавались как памятные для настольного хранения.

Примечание. Шейная золотая и серебряная медали воспитательных домов, диам. 50 мм, для ношения на зеленой ленте были учреждены по ходатайству императрицы Марии Федоровны (матери Александра I) в 1808 году. Подобные же медали для ношения на груди были введены только в период царствования Александра II в 1880 году. Изображения и надписи на медалях оставались во все времена одинаковыми. Штемпели резались по первому образцу Иоганна Вехтера и Самойлы Юдина последующими мастерами XIX века. Надпись - "И вы живи будете", которая увековечена на медалях, была впервые расписана на фронтоне первого воспитательного дома, откуда и была заимствована для медали.

Награды Российской Империи

Новые публикации