Стрелковое оружие

Вооружение

Авиация

Корабли

Календарь событий

История

Биографии

Публикации

Познавательное

Достопримечательности России

Первая помощь

Ордена и медали

Тесты

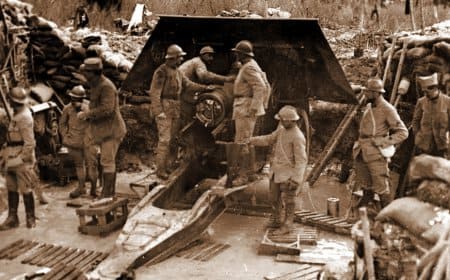

Военные действия на Балтийском море - Первая мировая война (1914)

С началом войны Балтийский флот был подчинен командующему 6-й армией (генерал Фан-дер-Флит), на которую возлагалась оборона Петрограда и побережья Финского залива. Основные силы флота, как это было намечено планом, развернулись в устье Финского залива в ожидании попытки противника крупными силами прорваться в залив. Но германский флот не имел такого намерения. Наоборот, он сам ждал наступательных действий русского флота. Однако, чтобы скрыть оборонительный характер своего плана войны на Балтике, немцы приступили к демонстративным действиям и минным постановкам у русского побережья. 20 июля (2 августа) они выставили 100 мин у Либавы и обстреляли ее, хотя русских кораблей уже не было там.

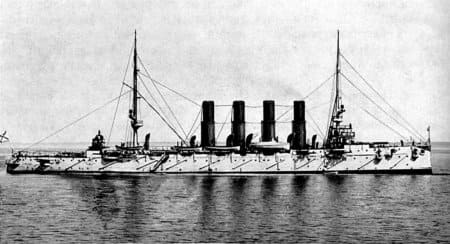

Затем немцы поставили минное заграждение из 200 мин у входа в Финский залив, на меридиане м. Тахкона — м. Ганге. Но эти заграждения не произвели того действия, на которое рассчитывал противник, так как они вскоре были обнаружены русскими. 13 (26) августа германские легкие крейсера «Аугсбург» и «Магдебург» под прикрытием трех эскадренных миноносцев предприняли попытку напасть на русский дозор в устье Финского залива. Однако эта попытка дорого обошлась неприятелю. Крейсер «Магдебург» наскочил па камни у о. Оденсхольм и сняться не смог.

В тот же день русские крейсера «Богатырь» и «Паллада» обнаружили и обстреляли его. Немцы подорвали свой корабль. 57 человек из экипажа крейсера, в том числе его командир, были захвачены русскими в плен. Водолазы, обследовавшие затонувший крейсер, извлекли два экземпляра сигнальной книги и шифровальную таблицу, с помощью которой противник кодировал радиограммы. Один экземпляр сигнальной книги и копию шифровальной таблицы русское командование передало англичанам. Захват этих документов в значительной степени облегчил союзникам ведение радиоразведки на морских театрах. Гибель «Магдебурга» и другие неудачи немецких морских сил заставили германское командование временно прекратить активные действия на Балтийском море.

Характер действий немцев в первый месяц войны показал, что они не собираются вводить большие силы своего флота в Балтийское море и предпринимать крупные операции. В этой обстановке русский флот мог действовать более активно. В начале сентября последовал приказ командующего флотом, вносивший существенные изменения в оперативный план 1912 г., в соответствии с которым велись до сих пор боевые действия. Наряду с основной задачей — не допустить прорыва германского флота в Финский залив, в приказе ставилась задача — активизировать действия русского флота, распространив их на среднюю и южную части Балтийского моря. Базирование части сил флота было выдвинуто на запад. Обе бригады крейсеров перешли в Лапвик (Финляндия), 1-я минная дивизия ушла из Ревеля в Моонзунд (рейд Вердер), а 2-я минная дивизия — в Або-Аландский район (рейд о. Эре).

В сентябре — октябре крейсера и миноносцы совершили несколько разведывательных походов в среднюю часть моря. У Либавы и Виндавы были выставлены минные заграждения. Эти действия русского флота обеспокоили германское командование. Сначала оно установило крейсерские дозоры к западу и востоку от о-ва Готланд, а затем возобновило демонстративные действия. Из Северного моря в Балтийское были переброшены крупные силы Флота открытого моря.

Во второй половине сентября противник предпринял вторую крупную демонстрацию: на этот раз попытку высадить демонстративный десант в составе одной бригады войск на Курляндское побережье, между Либавой и Виндавой. Целью десанта было отвлечь внимание русского командования и сорвать переброску русских войск из Северной Польши в Галицию. Для операции были привлечены две эскадры линейных кораблей (14 линкоров), крейсера, эскадренные миноносцы, тральщики. Возглавлял операцию командующий морскими силами на балтийском театре гроссадмирал принц Генрих Прусский.

10 (23) сентября большая часть выделенных сил и несколько транспортов с войсками сосредоточились в районе Виндавы. Однако высадка не состоялась. Пока шли приготовления к ней, германское командование получило агентурные сообщения из Швеции о том, что в Датских проливах появились крупные силы английского флота. 12 (25) сентября командующий операцией получил приказ свернуть ее и кораблям немедленно следовать в Киль.

Более опасными для русских кораблей оказались подводные лодки противника. 28 сентября (11 октября) немецкая лодка «U-26» атаковала и потопила со всем личным составом крейсер «Палладу», возвращавшийся вместе с «Баяном» из дозора.

Однако угроза неприятельских подводных лодок не парализовала русский флот. В октябре командование флотом разработало план активных минных постановок в южной части моря, где проходили жизненно важные для Германии коммуникации, по которым осуществлялась перевозка из Швеции железной руды (до 6 млн. т в год) и другого стратегического сырья. До конца первой военной кампании было выставлено 14 минных заграждений (всего 1598 мин). В постановках участвовали эскадренные миноносцы, минные заградители «Амур» и «Енисей», крейсера «Рюрик», «Россия», «Адмирал Макаров», «Олег» и «Богатырь».

Активные минные заграждения русского Балтийского флота в значительной степени нарушили морские сообщения противника, заставили германское командование отказаться от намеченных им операций и все внимание обратить на борьбу с минной опасностью. На русских минах немцы потеряли в 1914-1915 гг. броненосный крейсер «Фридрих Карл», 4 тральщика, 2 или 3 сторожевых корабля и 14 пароходов. Кроме того, в результате подрыва получили повреждения крейсера «Аутсбург» и «Газелле», 3 миноносца и 2 тральщика.

Этот результат был достигнут благодаря тщательной подготовке сил, своевременной и точной разведке оперативной обстановки, скрытности и внезапности действий, а также исключительно удачному выбору мест минных постановок на коммуникациях противника.

Наряду с активными постановками русские продолжали усиливать оборонительные заграждения.

Немцы в кампанию 1914 г. выставили 8 заграждений: 4 оборонительных и 4 активных.

Таким образом, использование минного оружия на Балтийском театре приняло широкие размеры уже в первую кампанию войны.

Как видно из таблицы, русский флот выставил в оборонительных и активных заграждениях в 4,8 раза больше мин, чем германский, и на 687 мин больше общего количества мин (4537), поставленных англичанами и немцами на Северном море в 1914 г. Миннозаградительные операции были одним из главных видов боевой деятельности русских морских сил на Балтийском море в кампанию 1914 г. Русские моряки явились пионерами массового использования минного оружия и внесли крупный вклад в искусство минной войны.

Минные постановки на Балтийском море в кампанию 1914 г.

Количество мин | |

Русский флот | |

Оборонительные заграждения | |

На Центральной позиции | 3284 |

у курляндского побережья | 342 |

Итого | 3626 |

Активные заграждения | |

Южная часть моря | 1598 |

Всего | 5224 |

Германский флот | |

Оборонительные заграждения у входа | |

в Нильскую гавань и в Датских проливах | 592 |

Активные заграждения | |

У Финского залива | 200 |

У курляндского побережья | 100 |

В Ботническом заливе | 200 |

Итого | 500 |

Всего | 1092 |

Главным итогом кампании 1914 г. для русского Балтийского флота был переход от пассивного ожидания противника на Центральной минноартиллерийской позиции в устье Финского залива к активным действиям на всем Балтийском море. Активные минные постановки в южной части моря осенью и зимой 1914/15 г. вынудили немцев отказаться даже от демонстративных действий, которые служили прикрытием оборонительного характера их оперативного плана. Инициатива в ведении боевых действий на театре перешла к русскому флоту, хотя немцы не хотели этого признать ни тогда, ни позже.

Итоговые потери в кораблях и судах за кампанию 1914 г. составляли: в русском флоте — 1 легкий крейсер, 2 миноносца, 3 тральщика и 2 судна; в немецком флоте — 2 крейсера, 3 миноносца, 1 тральщик и 9 судов. Кроме того, у немцев были повреждены 2 крейсера, 1 миноносец и несколько судов.

Первая кампания войны выявила у обеих сторон ряд недостатков в боевой подготовке и материально-техническом снабжении флотов, а также в оборудовании театра. Недостатки эти частично были устранены в ходе подготовки к следующей кампании.

История первой мировой войны

Новые публикации