Стрелковое оружие

Вооружение

Авиация

Корабли

Календарь событий

История

Биографии

Публикации

Познавательное

Достопримечательности России

Первая помощь

Ордена и медали

Тесты

Какой сегодня праздник

Церковь святого Георгия в Старой Ладоге (XII век)

Георгиевская церковь - памятник мировой культуры XII век. Он был воздвигнут по княжескому заказу вероятнее всего в честь победы князя Святополка над племенем Емь в 1142 году.

![Георгиевская церковь]()

Георгиевская церковь - это четырехстолпный, трехапсидный, одноглавый и кубический храм высотой в 15 метров, который в основном объёме сохранился до наших дней.

![Георгиевская церковь]() Здание было построено с использованием чередующейся кладки из известняковых плит и плинфы — тонкого прямоугольного кирпича. Раствор, на котором осуществлялась кладка, состоял из гашёной извести и большого количества кирпичной крошки.

Здание было построено с использованием чередующейся кладки из известняковых плит и плинфы — тонкого прямоугольного кирпича. Раствор, на котором осуществлялась кладка, состоял из гашёной извести и большого количества кирпичной крошки.

Фасады и полы были покрыты тем же раствором. Его полированная поверхность имела тёплый кремовый оттенок, который был украшен красно-коричневыми пятнами, создавая эффект мерцания мраморных плит. Около юго-восточного столба был обнаружен участок древнего пола.

В боковых апсидах сохранились ритуальные столы. В западной стене здания была устроена каменная лестница, которая вела на балкон и в угловые помещения. Небольшая каморка, предназначенная для хранения атрибутов службы, была обнаружена в северо-западном углу стены.

Для укрепления стен и всего сооружения были использованы деревянные внутристенные и воздушные связи, которые были проложены в кладке и по периметру подкупольного пространства.

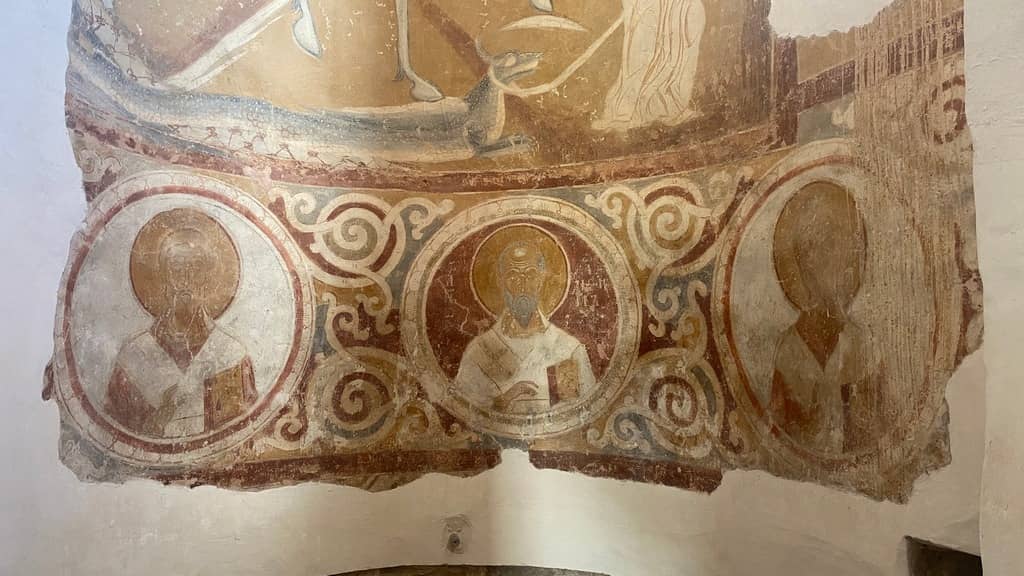

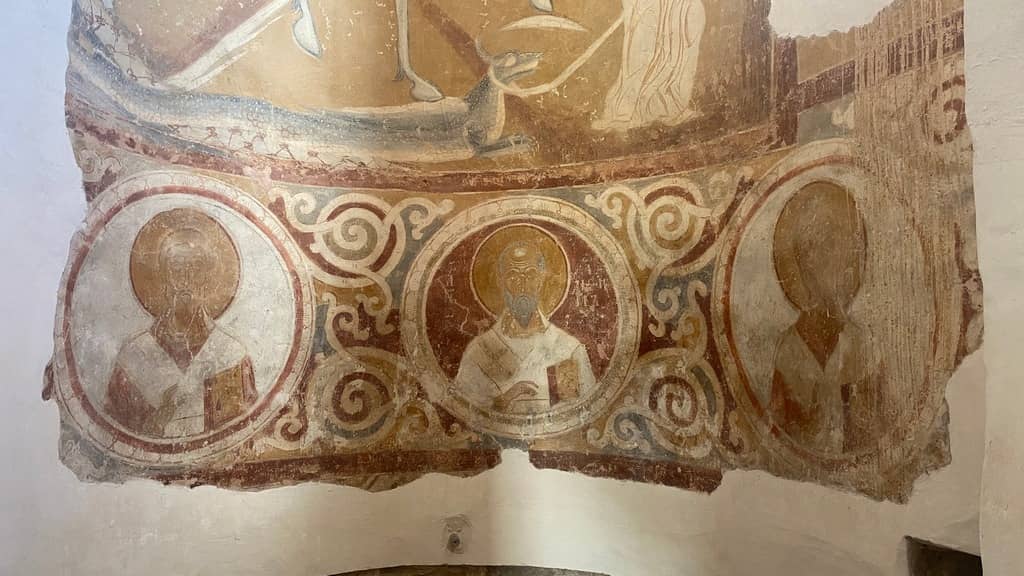

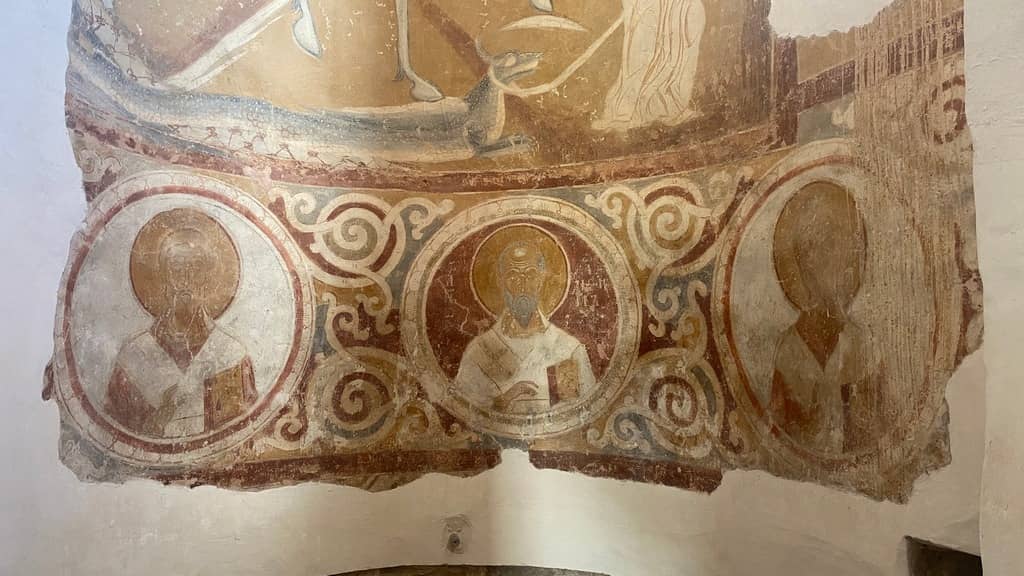

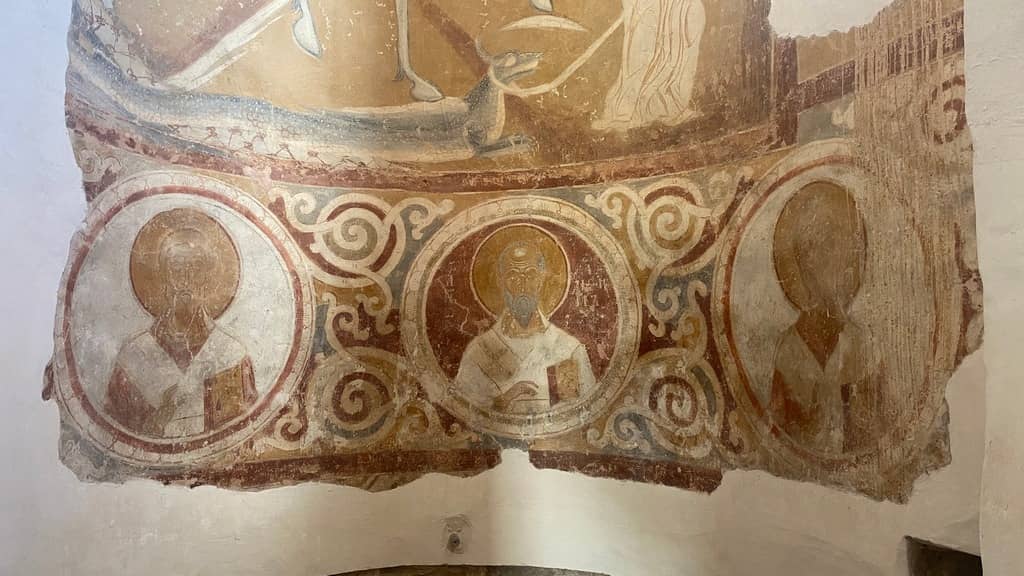

Особое место в истории культуры Средневековья занимают фрески церкви Святого Георгия. Они были созданы талантливой византийско-русской артелью художников.

К середине XV века большая часть настенной живописи храма осыпалась. В 1445 году архиепископ Евфимий восстановил монастырь Святого Георгия в Ладоге. Он отремонтировал стены и обновил церковь, покрыв её чешуйчатой крышей.

В последующие века церковь неоднократно ремонтировали и переделывали: меняли кровлю, окна, порталы и полы, а также исправляли и белили фрески. В XX веке проводилась реставрация храма, в ходе которой фрески были расчищены и укреплены.

К сегодняшнему дню на стенах храма сохранилось около 150 квадратных метров первоначальной росписи интерьера. Этот объём дополняют фрагменты фресок, найденные при раскопках вокруг и внутри церкви. Общая площадь этих фрагментов составляет примерно 50 квадратных метров.

Живопись и рисунок на фрагментах хорошо сохранились, что позволяет нам значительно расширить наши знания о мастерстве художников. Если мы сможем собрать все обломки разрушенной стенописи, то сможем приступить к восстановлению, казалось бы, навсегда утраченного живописного убранства церкви святого Георгия.

На выставке представлены фрагменты фресок, которые были максимально ориентированы на их первоначальное расположение на конкретных стенах, сюжетах или отдельных изображениях персонажей ансамбля.

Подготовленные реконструкции созданы с учётом сохранившихся фресок в соответствии с основными принципами храмовой декорации и с использованием ближайших по времени аналогов.

![Георгиевская церковь]()

Первое упоминание о храме и его росписи в летописи относится к середине XV века. В это время возникла необходимость в ремонте здания и восстановлении утраченных участков древних фресок.

«В лето 6953 (1445 год)... заложил архиепископ Евфимий святого Георгия монастырь в городе Ладога. Он обновил каменную стену, а также отремонтировал и расписал церковь святого Георгия, восполнив утраченные участки. Затем он покрыл церковь чешуей».

Последующие сведения о храме и его росписи связаны с многочисленными ремонтно-восстановительными работами.

Распад росписи произошёл из-за трещин в стенах, которые возникли из-за осадки восточной части здания, построенной на насыпном грунте крепостного холма.

Роспись пострадала из-за трещин в стенах, которые возникли из-за осадки восточной части здания, построенного на насыпном грунте крепостного холма.

В центральной части храма, в барабане, находится композиция «Вознесение», а пророки изображены в простенках окон с богатой орнаментальной декорацией.

Алтарь заполнен изображением святителей, представленных в полный рост и по грудь в медальонном фризе. Три медальона в южной апсиде продолжают эту композицию.

Можно увидеть фрагменты «Евхаристии» и небольшие части изображения Богоматери в окружении ангелов в конхе апсиды.

Откосы верхнего окна украшены оригинальной парно-симметричной композицией, изображающей Симарглов — псов-охранителей Древа жизни.

Северная апсида посвящена богородичному циклу. До наших дней дошла сцена «Очистительная жертва Иоакима и Анны», а также погрудная фигура архангела Гавриила в конхе апсиды.![Фреска Чудо Георгия о змие]() Фреска «Чудо Георгия о змие»

Фреска «Чудо Георгия о змие»

В южной апсиде сохранилась сцена жития святого Георгия — «Чудо Георгия о змие». Также видны фрагменты двух других сюжетов воинского цикла, а в конхе — погрудная фигура архангела Михаила.

На южной грани юго-восточного столба изображена фигура святого Евстафия Плакиды, святого воина в полный рост с копьем и мечом в руках. Погрудное изображение святого Саввы Стратилата находится на лопатке диаконника.

На южной стене уцелели две части сцены «Крещение», фигура пророка Даниила и святой воин-мученик Агафон в медальоне. Напротив юго-западного столба находится образ святой Марии-мученицы. В углу стены изображён святой воин-мученик, над которым размещены праведные жёны, обращённые к центру композиции «Страшного суда» на западной стене.

Западная стена под балконом и южный боковой рукав храма посвящены сюжетам «Страшного суда». В центральной части стены можно увидеть изображение ангелов над седалищем с апостолами. Также заметны части фигур Богоматери и Иоанна Предтечи.

В правой части композиции под престолом сохранился фрагмент с изображением группы грешников. В южном рукаве западной стены можно увидеть продолжение седалища с четырьмя фигурами апостолов и группой праведных мужей. Над входом на хоры сохранились фрагменты райских кущ.

На северной стене за северо-западным столбом представлен образ святого Николая Мирликийского (Чудотворца).

Цокольную зону храма украшает роспись «под мрамор» — полилития.

Фрагменты разрушенной росписи, которые в собранном на сегодняшний день объёме составляют около 50 квадратных метров, хранятся в Староладожском музее-заповеднике, а также в коллекциях Государственного Эрмитажа и Русского музея.

На экспозиции в интерьере деревянной церкви святого Дмитрия Солунского представлены фотографии отдельных изображений, варианты реконструкции стен, а также фрагменты фресок из раскопок, позволяющие лучше понять художественные особенности утраченной части живописного ансамбля.

Георгиевская церковь - это четырехстолпный, трехапсидный, одноглавый и кубический храм высотой в 15 метров, который в основном объёме сохранился до наших дней.

Здание было построено с использованием чередующейся кладки из известняковых плит и плинфы — тонкого прямоугольного кирпича. Раствор, на котором осуществлялась кладка, состоял из гашёной извести и большого количества кирпичной крошки.

Здание было построено с использованием чередующейся кладки из известняковых плит и плинфы — тонкого прямоугольного кирпича. Раствор, на котором осуществлялась кладка, состоял из гашёной извести и большого количества кирпичной крошки.Фасады и полы были покрыты тем же раствором. Его полированная поверхность имела тёплый кремовый оттенок, который был украшен красно-коричневыми пятнами, создавая эффект мерцания мраморных плит. Около юго-восточного столба был обнаружен участок древнего пола.

В боковых апсидах сохранились ритуальные столы. В западной стене здания была устроена каменная лестница, которая вела на балкон и в угловые помещения. Небольшая каморка, предназначенная для хранения атрибутов службы, была обнаружена в северо-западном углу стены.

Для укрепления стен и всего сооружения были использованы деревянные внутристенные и воздушные связи, которые были проложены в кладке и по периметру подкупольного пространства.

Особое место в истории культуры Средневековья занимают фрески церкви Святого Георгия. Они были созданы талантливой византийско-русской артелью художников.

К середине XV века большая часть настенной живописи храма осыпалась. В 1445 году архиепископ Евфимий восстановил монастырь Святого Георгия в Ладоге. Он отремонтировал стены и обновил церковь, покрыв её чешуйчатой крышей.

В последующие века церковь неоднократно ремонтировали и переделывали: меняли кровлю, окна, порталы и полы, а также исправляли и белили фрески. В XX веке проводилась реставрация храма, в ходе которой фрески были расчищены и укреплены.

К сегодняшнему дню на стенах храма сохранилось около 150 квадратных метров первоначальной росписи интерьера. Этот объём дополняют фрагменты фресок, найденные при раскопках вокруг и внутри церкви. Общая площадь этих фрагментов составляет примерно 50 квадратных метров.

Живопись и рисунок на фрагментах хорошо сохранились, что позволяет нам значительно расширить наши знания о мастерстве художников. Если мы сможем собрать все обломки разрушенной стенописи, то сможем приступить к восстановлению, казалось бы, навсегда утраченного живописного убранства церкви святого Георгия.

На выставке представлены фрагменты фресок, которые были максимально ориентированы на их первоначальное расположение на конкретных стенах, сюжетах или отдельных изображениях персонажей ансамбля.

Подготовленные реконструкции созданы с учётом сохранившихся фресок в соответствии с основными принципами храмовой декорации и с использованием ближайших по времени аналогов.

Первое упоминание о храме и его росписи в летописи относится к середине XV века. В это время возникла необходимость в ремонте здания и восстановлении утраченных участков древних фресок.

«В лето 6953 (1445 год)... заложил архиепископ Евфимий святого Георгия монастырь в городе Ладога. Он обновил каменную стену, а также отремонтировал и расписал церковь святого Георгия, восполнив утраченные участки. Затем он покрыл церковь чешуей».

Последующие сведения о храме и его росписи связаны с многочисленными ремонтно-восстановительными работами.

Распад росписи произошёл из-за трещин в стенах, которые возникли из-за осадки восточной части здания, построенной на насыпном грунте крепостного холма.

Фрески Георгиевской церкви

Фрески были созданы талантливой группой художников, сочетавших в своём творчестве византийские и русские традиции. На стенах сохранилось около 150 квадратных метров живописи, относящейся к XII веку.Роспись пострадала из-за трещин в стенах, которые возникли из-за осадки восточной части здания, построенного на насыпном грунте крепостного холма.

В центральной части храма, в барабане, находится композиция «Вознесение», а пророки изображены в простенках окон с богатой орнаментальной декорацией.

Алтарь заполнен изображением святителей, представленных в полный рост и по грудь в медальонном фризе. Три медальона в южной апсиде продолжают эту композицию.

Можно увидеть фрагменты «Евхаристии» и небольшие части изображения Богоматери в окружении ангелов в конхе апсиды.

Откосы верхнего окна украшены оригинальной парно-симметричной композицией, изображающей Симарглов — псов-охранителей Древа жизни.

Северная апсида посвящена богородичному циклу. До наших дней дошла сцена «Очистительная жертва Иоакима и Анны», а также погрудная фигура архангела Гавриила в конхе апсиды.

Фреска «Чудо Георгия о змие»

Фреска «Чудо Георгия о змие»В южной апсиде сохранилась сцена жития святого Георгия — «Чудо Георгия о змие». Также видны фрагменты двух других сюжетов воинского цикла, а в конхе — погрудная фигура архангела Михаила.

На южной грани юго-восточного столба изображена фигура святого Евстафия Плакиды, святого воина в полный рост с копьем и мечом в руках. Погрудное изображение святого Саввы Стратилата находится на лопатке диаконника.

На южной стене уцелели две части сцены «Крещение», фигура пророка Даниила и святой воин-мученик Агафон в медальоне. Напротив юго-западного столба находится образ святой Марии-мученицы. В углу стены изображён святой воин-мученик, над которым размещены праведные жёны, обращённые к центру композиции «Страшного суда» на западной стене.

Западная стена под балконом и южный боковой рукав храма посвящены сюжетам «Страшного суда». В центральной части стены можно увидеть изображение ангелов над седалищем с апостолами. Также заметны части фигур Богоматери и Иоанна Предтечи.

В правой части композиции под престолом сохранился фрагмент с изображением группы грешников. В южном рукаве западной стены можно увидеть продолжение седалища с четырьмя фигурами апостолов и группой праведных мужей. Над входом на хоры сохранились фрагменты райских кущ.

На северной стене за северо-западным столбом представлен образ святого Николая Мирликийского (Чудотворца).

Цокольную зону храма украшает роспись «под мрамор» — полилития.

Фрагменты разрушенной росписи, которые в собранном на сегодняшний день объёме составляют около 50 квадратных метров, хранятся в Староладожском музее-заповеднике, а также в коллекциях Государственного Эрмитажа и Русского музея.

На экспозиции в интерьере деревянной церкви святого Дмитрия Солунского представлены фотографии отдельных изображений, варианты реконструкции стен, а также фрагменты фресок из раскопок, позволяющие лучше понять художественные особенности утраченной части живописного ансамбля.

Новые публикации