Стрелковое оружие

Вооружение

Авиация

Корабли

Календарь событий

История

Биографии

Публикации

Познавательное

Достопримечательности России

Первая помощь

Ордена и медали

Тесты

Круговорот азота в природе

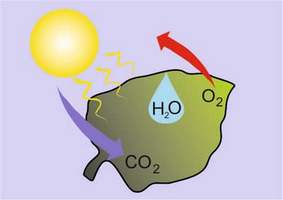

Азот составляет значительную часть атмосферы, достигая 80%. Однако ни животные, ни растения, за исключением некоторых видов, не могут усваивать его в чистом виде.

![азот]()

Когда клетки азотфиксирующих бактерий подвергаются воздействию гнилостных микроорганизмов, аминокислоты преобразуются в аммиак. В свою очередь, аммиак становится нитратами под влиянием нитрифицирующих бактерий, завершая цикл азота.

Основным источником азота для синтеза аминокислот и белков служат нитраты, содержащиеся в почве и воде. Растения активно поглощают эти нитраты, превращая их в аминокислоты и белки, необходимые для построения своих клеток.

Животные, в свою очередь, питаются растениями и используют аминокислоты для синтеза собственных белков и других веществ. Когда эти организмы умирают, гнилостные бактерии разрушают их, высвобождая азот в виде аммиака.

Животные выделяют разнообразные азотсодержащие продукты, такие как аммиак, мочевину и мочевую кислоту. Гнилостные бактерии способны разлагать эти вещества до аммиака, завершая цикл.

Большая часть аммиака превращается нитратными бактериями в нитриты, а затем в нитраты, что окончательно замыкает цикл. Однако некоторые бактерии способны превращать часть аммиака обратно в атмосферный азот, что открывает новые возможности для жизнедеятельности.

Некоторые сине-зеленые водоросли (Nostoc) и почвенные бактерии (Azotobacter и Clostridium) могут поглощать атмосферный азот и преобразовывать его в органические соединения, такие как аминокислоты.

Бактерии рода Rhizobium не могут самостоятельно фиксировать атмосферный азот, но они способны взаимодействовать с клетками корней бобовых растений, таких как горох и фасоль. Эти бактерии заражают корни, вызывая образование корневых клубеньков, которые можно сравнить с безвредными опухолями.

В симбиозе с бобовыми бактериями клетки растений могут фиксировать азот. Ни один из этих организмов не обладает такой способностью по отдельности. Только в сочетании друг с другом они могут эффективно фиксировать атмосферный азот.

Благодаря этим уникальным свойствам, бобовые часто используются для восстановления плодородия почвы, так как они значительно повышают содержание фиксированного азота. Клубеньковые бактерии способны фиксировать от 50 до 200 кг азота на 1 гектар в год.

Фиксация атмосферного азота может также происходить под воздействием электрической энергии, например, молнии.

Когда клетки азотфиксирующих бактерий подвергаются воздействию гнилостных микроорганизмов, аминокислоты преобразуются в аммиак. В свою очередь, аммиак становится нитратами под влиянием нитрифицирующих бактерий, завершая цикл азота.

Основным источником азота для синтеза аминокислот и белков служат нитраты, содержащиеся в почве и воде. Растения активно поглощают эти нитраты, превращая их в аминокислоты и белки, необходимые для построения своих клеток.

Животные, в свою очередь, питаются растениями и используют аминокислоты для синтеза собственных белков и других веществ. Когда эти организмы умирают, гнилостные бактерии разрушают их, высвобождая азот в виде аммиака.

Животные выделяют разнообразные азотсодержащие продукты, такие как аммиак, мочевину и мочевую кислоту. Гнилостные бактерии способны разлагать эти вещества до аммиака, завершая цикл.

Большая часть аммиака превращается нитратными бактериями в нитриты, а затем в нитраты, что окончательно замыкает цикл. Однако некоторые бактерии способны превращать часть аммиака обратно в атмосферный азот, что открывает новые возможности для жизнедеятельности.

Некоторые сине-зеленые водоросли (Nostoc) и почвенные бактерии (Azotobacter и Clostridium) могут поглощать атмосферный азот и преобразовывать его в органические соединения, такие как аминокислоты.

Бактерии рода Rhizobium не могут самостоятельно фиксировать атмосферный азот, но они способны взаимодействовать с клетками корней бобовых растений, таких как горох и фасоль. Эти бактерии заражают корни, вызывая образование корневых клубеньков, которые можно сравнить с безвредными опухолями.

В симбиозе с бобовыми бактериями клетки растений могут фиксировать азот. Ни один из этих организмов не обладает такой способностью по отдельности. Только в сочетании друг с другом они могут эффективно фиксировать атмосферный азот.

Благодаря этим уникальным свойствам, бобовые часто используются для восстановления плодородия почвы, так как они значительно повышают содержание фиксированного азота. Клубеньковые бактерии способны фиксировать от 50 до 200 кг азота на 1 гектар в год.

Фиксация атмосферного азота может также происходить под воздействием электрической энергии, например, молнии.

Новые публикации

Содержание: